不登校の本はたくさんあります。

それこそ山のようにあります。

「気になるけど読むのが大変そうで」

「でも気になる」

そんな方も多いのではないでしょうか。

この記事では不登校で「よく読まれている」本4冊分を要約してまとめました。

今回はシリーズ3回目になります。

20分程度で読めると思います。

不登校ではいろいろな矛盾することが言われます。

ですが、様々な本を頭の中にインプットしておくことでそれらの真意が理解できたりします。

お忙しい皆さんにサクッと不登校についてくわしくなっていただければと。

もちろん、よりくわしく読んでみたいという方は

ぜひ買って読まれてみてくださいね。

さて、「よく読まれている」の基準は1つはアマゾンのレビュー数です。

アマゾンレビューが50以上あればそれなりに読まれていると思われます。

注意点としては不登校に関する本はノウハウ部分とエピソード部分に分かれます。

ノウハウ部分は著者の主張ですね。

エピソード部分は著者の生い立ちだったり、不登校を乗り越えた経験であったり、

クライアントさんの事例だったりします。

この記事ではノウハウ部分に絞ってお伝えしております。

エピソード部分は感動するというか、

読者さまもモチベーションなどがあがるポイントなのですが、

残念ながらカットさせていただきました。

気になった本があればぜひ実際の本を読まれてみてくださいませ。

では、行ってみましょう。

子どもが不登校になっちゃった! ラン著

こちらの本の著者は元・不登校の娘を持つシングルママであるランさん。

不登校生活から娘を脱出させるために苦悩した約5年間(中学1年の3学期から高校まで)の軌跡が記されています。

思わず多くの親御さんがあるあると納得してしまう話がたくさんあります。

その中から「不登校あるある12選」をまずご紹介します。

12個もあるのかと思われた方も多いかもしれませんが、

大部分が当てはまるという方も多いかもしれません。

特に娘さんをお持ちの場合は。

あるある①朝起きない

あるある②歯磨きしない、着替えない、お風呂に入らない

あるある③頭痛、腹痛、吐き気

あるある④ごはんを食べない

あるある⑤ゲーム、YouTube三昧

あるある⑥行く行く詐欺、やるやる詐欺

あるある⑦普通の会話はするのに肝心な話はしない

あるある⑧赤ちゃん返り、甘えてくる

あるある⑨暴言、暴力、ひきこもり、うつ

あるある⑩生きている価値は無い、自分はダメだと言う

あるある⑪兄弟の不登校の連鎖

あるある⑫ゼロ100思考、完璧主義

さて、こんな状態での「ママのあるある3大ストレス」もご紹介されています。

こちらも目に浮かぶようです。

あるある②ママ友に会うのが辛くなる

あるある③親とダンナの心ない言葉と余計なお世話

このあたりまでは不登校の親御さんであれば羅列するだけで分かるのではないでしょうか?

さて、ではどうしたらいいのか?

ランさんは不登校の原因を小さなストレスの積み重ねとおっしゃっています。

ボディーブローも重なるとダウンしてしまうわけですね。

学校生活では小さな嫌だや小さなストレスが積み重なる。

「〇〇しなきゃ。でもやりたくない」

「〇〇しなきゃ。でもできない」などなど。

こうした状況が続くと自己肯定感が下がってしまうわけです。

「自分はダメだ」と思い込みさらに負のループに。

そうなると自分で自分を責めたり、

反抗的な態度を取り親や教師や周りから責められたり。

結果的にますますストレスが積み重なりダウンしてしまう。

なので、解決ゴールとしては子どもの自己肯定感が上がれば良いわけですね。

そして自己肯定感を上げるには4つのステップがあるとランさんはおっしゃっています。

ステップ①心の回復ステップを知る

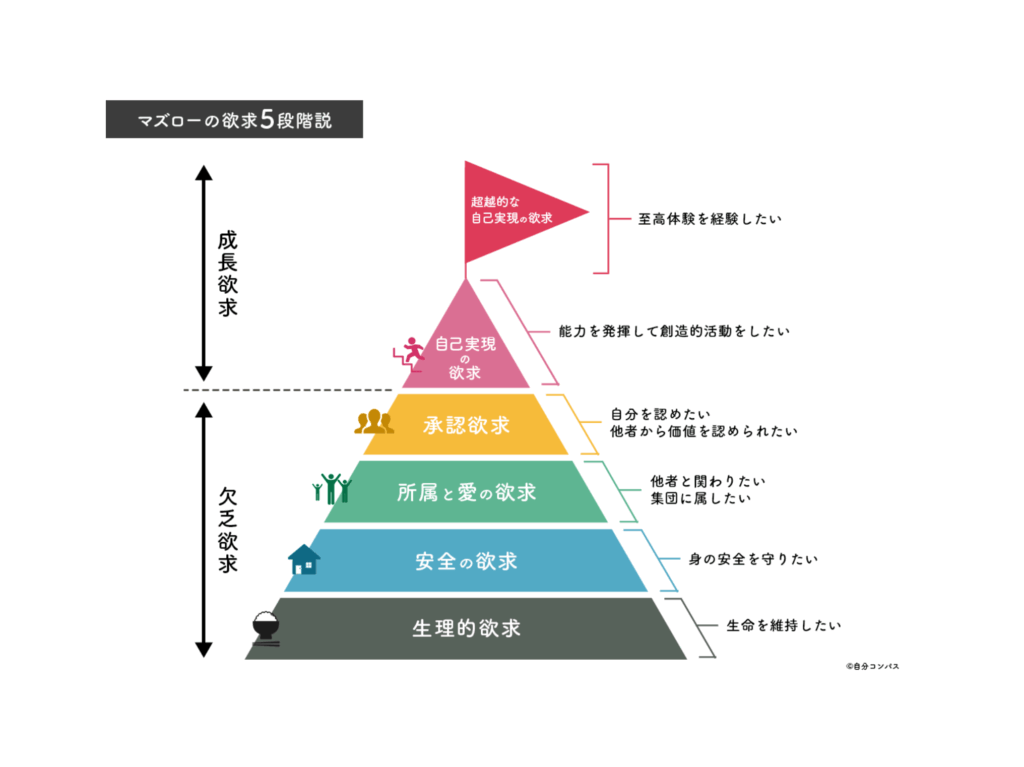

マズローの5段階説では人は低い欲求が満たされると上の欲求に向けて行動を起こすと言われています。

学校に行くというのは社会的欲求(所属と愛の欲求)。

ですが、まずは家の中を安全な場所にして安全の欲求を守るようにしましょうというのがランさんの主張(ステップ①)。

子どもは表面的な態度はどうあれ親に責められるのではないかと恐れていますし、

申し訳ないと思っているからです。

普通は家の中が安全だとは思っていないのですね。

ステップ②親子で問題が起きる時の原因を知ろう!

親子の問題は「課題の分離」がなされていないから起きるというのがランさんの主張。

アドラー心理学の課題の分離の定義はこちら。

子どもの問題と親の問題に分け、

子どもの問題に親は介入しないこと。

たとえば、子どもが勉強をしなかったら?

親が介入してしまっている事例はこんな感じ。

・ゲーム、スマホを取り上げる

・塾に行かせる

・子どもに勉強するように言い聞かせる

このやり方だと親のイライラをお子さんにぶつける羽目になります。

そうなると、思春期の子どもは反抗して親子間の問題の泥沼化に発展するわけです。

「これは誰の課題か?」を考えれば、

勉強しないで困るのは子ども⇒子どもの課題

朝起きないで困るのは子ども⇒子どもの課題

となります。

とはいえ、親としては様々な不安を感じると思います。

そこでランさんが提唱されているのが自己受容。

自己受容とは「自分自身を良い悪いを判断せずにあるがままに受け入れること」

自己受容の方法として3つご紹介されています。

①「怖い」感情を感じきる

人は同じ感情をいつまでも感じきることができないので、

感じきってしまえば落ち着いた状態になるわけです。

1週間起こり続けろと言われても難しいでしょうし、

3週間楽しみ続けろと言われてもできないでしょう。

②自分の思いをノートに書きだす

自分の思いを紙に全て書き出すことで心が整理されます。

自分の感情を書きだすわけです。

「もう疲れた~」とか「もう嫌だ―」とか。

すると整理されてすっきりしてきます。

これはジャーナリングと言われたりしますね。

マインドフルネスの一種。

③今日の小さな幸せを感じる

「今日は天気が良かった。ラッキー」

「後回しにしていた面倒くさいことをやった。エライ!」

みたいな感じですね。

小さな幸せに目を向けることで良いコンディションでお子さんに向き合うことができるでしょう。

ステップ③良好な親子関係を築く会話の方法を知ろう

本当に子どもを受け入れる気持ちを持ち、

言葉の奥にあるメッセージを受け取るように意識して、

受容の言葉を投げかけることがコツだそうです。

受容の言葉とは「相手をまるごと受け入れる言葉」。

「そうか。そうだったんだね」と話を聞く。

アドバイスや提案をせずにただ聞くことだそうです。

意外に難しいことだと思いますので例を出します。

(こちらは管理人が作った例です。)

(例)子「学校に行くとかアホな奴がやることだと思うよ」

親「へーそうなんだー」

イラっとしてしまうのが人情かもしれませんが、

子どもの発言の意図を考えたうえで「どうして?」などと聞いていくと、

「たしかにそういう側面『も』あるわね」などとなることもあるかもしれません。

ステップ④子どもの自己肯定感を高める方法を知ろう!

不登校の子は自己否定的な状態で将来に希望が持てず、

勉強する意義などが見いだせていないことが多いです。

しかし、子どもが自己受容できるようになると「そのままの自分で大丈夫なんだ」と思えて前に進んでいけるようになるそう。

そのためには視点を変える声がけをすると良いとのこと。

短所を長所に言い換えてお伝えする。

たとえば、人目を気にしてしまうことを短所だとお子さんが思っていそうな場合。

まずは受け入れる。

「人目を気にするのは短所だと思っているよね」と。

次に気持ちを代弁する。

「人目を気にしないようにしようと思っても気になるよね」と。

次に視点を転換する。

「でも〇〇ちゃんが人目を気にする子で良かったと思ってるんだよ」

「社会人とか空気が読めない人たくさんいるよ」

「仕事ができる人は空気が読める人だったりするからね」

「〇〇ちゃんの人目を気にするところってお母さんは才能だと思うんだ」

こんな感じでたとえ話を入れながら短所を長所に言い換えて聞かせてあげる。

そういった会話のやり取りで驚くほど子どもの状態が変わったりするとのことです。

良い口コミ

娘が急な登校拒否になり、学校の先生やscの先生、様々な所に相談しました。

娘を説得したり励ましたり。全てがうまくいかず、日々表情を無くしていく我が子に、涙が止まりませんでした。

誰も教えてくれない娘の気持ち。この本を読んで目から鱗でした。お母さんだけではなく、支える家族皆が読むべきです!

元不登校児かつ家族や周囲の無理解にさらされ、色々こじらせてしまった過去があるので子どもが不登校になった時、参考にしようと注文。

読みましたが、絵柄のかわいさからは想像つかないくらい密度の濃いドキュメンタリーといっていい程の内容です。

だからこそ参考になり、元気付けられ、子どもが不登校になった場合も一方的に詰らずに済みそうです。

同時に、私が不登校に陥った90年代にこんな本があったらなと泣かずにいられませんでした。

悪い口コミ

この本を買って読むよりも、自治体が開催している無料の不登校クラブに参加したり、「未来地図オンライン」に参加した方が良いと思いました。

本を買わせたり講座を受けさせたりしてお金を取ろうとしているのですが、ブログも完全にリニューアルされていて危険です。

おそらく顧客から集めた印税や受講料は、著者の娘さんの留学費用に使われているのでしょう。

不登校の9割は親が解決できる 3週間で再登校に導く5つのルール

この本の著者は株式会社スダチの小川涼太郎さん。

著者は不登校の原因を「正しい親子関係を築けていないこと」と主張されています。

正しい親子関係とは、親が家庭の主導権をにぎり、ダメなことはダメと言う厳しさがありながら、愛情深くあたたかく子どもを守ることのできる関係とのこと。

現代の子は親の愛情が子どもに伝わっていないことで自己肯定感が下がってしまっているとのこと。

その結果、デジタル機器に支配されて不登校を抜け出せない状態となってしまっているとのことです。

最短での再登校のために押さえるべきは次の5つの条件が必須とのこと。

1日10回以上ほめる

②正しい生活習慣に戻す

学校に行っている時と同じスケジュールで過ごす

③正しい親子関係を築く

親が家庭の主導権を持つ

学校に行っていないのにスマホや他の娯楽はNG

④考える時間を与える

デジタルや娯楽を禁止することで時間を作れる

⑤しなやかな考え方を教える

ポジティブに考えられるような考え方を教える

再登校の手順としてはまずは②③④を実行。

毅然とした態度でルールを子どもに発表する。

ルールはデジタル機器の一切の禁止などですね。

その上で子どもが泣こうが、暴れようが「死んでやる」と脅そうが毅然として禁止。

警察署に行くことになっても交渉などには一切応じずに「ダメなものはダメだ」と伝える。

その上で1日10回ほめて自己肯定感をあげるなどの5つの条件を満たして、

2週間ほどで学校の話をする。

(それまでは学校の話題は出さない)

データではその方法で9割の子が3週間で再登校をして、

8割が継続登校ができているとのこと。

良い口コミ

中学生の息子が不登校になり、スダチさんのサポートを受け再登校できた者です。

当時、スダチさんに出会うまではカウンセラーさんの指示通り「見守る」に重きをおき、

学校のクラス替えで配慮してもらったり、

元気が出るようにと好きなゲームを思いっきりさせたりしていましたが、

不登校期間は長引くばかり、むしろ生活リズムも崩れ、

一体どうやったらまた学校に行けるようになるのか、途方に暮れる毎日でした。不登校関連の本も読み漁りましたが、どうすれば再登校できるかは具体的にわかるものが見つけられない中スダチさんのYouTubeを見つけました。

他との違いは「不登校の親がすべきこと」をはっきりと具体的に示してくれていたことでした。スダチメソッドはデジタル制限が前面に出ている印象もありますが、

メソッドの真髄は子どもの自己肯定感を高める声掛けとマインドセットなのではと思います。

だからこそ、サポートを受け2年以上たった今も休まず息子は元気に登校してくれてるんだと思います。スダチさんの方法でないと再登校出来ない!とは思いませんが、

選択肢の一つして、今不登校で悩まれている方にはぜひ手に取って欲しい本だと、強くお勧めさせていただきます!

この本に書かれているサポートを受け、実際に子どもが再登校できました。 本当に感謝しかないので、今回本が出ることを知り早速購入して読ませていただきました。

不登校のお子さんを持つ同じ悩みの方が沢山いると思います。 本を読んで本当にこれだけで?と半信半疑に思う方もいると思いますが、実際に再登校することができ、2年経った今も学校に通えています。

自分自身が考えを改めなければならないことが多く、簡単ではありませんでしたが本当にサポートを受けてよかったです。

あの苦しい時から救ってくれたサポーターの方に本当に感謝しています。 ありがとうございました。

少しでも同じ悩みを持つ方にこの本が届けばいいなと思います。

悪い口コミ

スダチさんに関してはメディアで批判されたり、SNSで炎上したりとなにかと話題。

賛否両論があるようですね。

各ご家庭でご判断されていただければと。

「不登校を3週間で解決」うたう民間業者に医師が警鐘。運営元の代表を直撃すると“まさかの返答”(女子SPA)

株式会社スダチの不登校サービスによる深刻な被害について(不登校スダチ被害者の会)

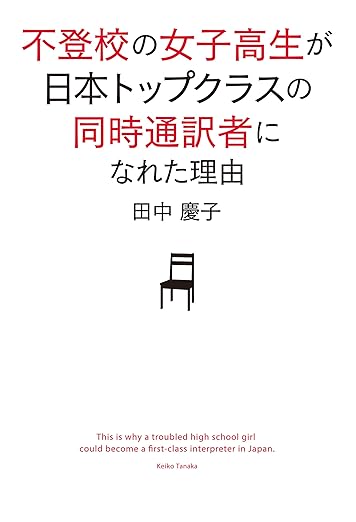

不登校の女子高生が日本トップクラスの同時通訳者になれた理由

団体行動が苦手で学校嫌いの著者の半生を描いた本。

小さいころから学校の非合理なルールがとにかく嫌いで高校には行かないつもりだったが、

親や教師に説得され80年代の昭和の進学校へ。

国公立大学に100人以上合格が至上命題の高校で「行きしぶり」になるもなんとか卒業。

なので「不登校ではないじゃないか」と書評などで言われたりもしています。

とはいえ、出席日数があと3日たりなければ卒業できなかったとのことで、

年間30日以上は休んだようで不登校といえば不登校。

微妙なところですが気質やコンプレックスはかなり不登校的。

現代であれば不登校になっているのではないかと感じました。(管理人解釈)

管理人は元不登校の30代女性で著者と似たような方を知っています。

その方は中学不登校で正真正銘の不登校ですがこの著者と同じ葛藤を感じます。

また、「卒業」はなんとかしていますが、

親御さんは大変だったのではないかと。

似たような状況で悩んでいる親御さんはたくさんいらっしゃいます。

著者自身が明るい性格なので苦労の跡があまり見えませんが。

さて「みんな一緒で窮屈な場所」である学校は保育園から著者は嫌いとのこと。

学校では違和感を感じながら無駄なことをして過ごす日々だったそう。

なので、中学卒業後には「高校には行かない」と宣言するも、

担任の先生が泣いてしまい、母親にも説得されてしぶしぶ高校に進学。

さて、そこは「1日6時間以上寝てはならない」

という非合理な昭和の地方進学校。

なんとか出席日数ぎりぎりで卒業したものの大学に行きたいは思わない。

当時の時代だと行ける大学もないとのこと。

そこでやりたいこともわからずにフリーター生活に。

アメリカに半年間留学するもあまり成果もあがらない。

帰国して劇団研究生になるも厳しい現実にぶちあたる。

思うようにいかない日々。

その後、内藤先生という方に軽く誘われた国際的なNPOに興味を持つ。

母親と22歳までは好きなことをするという約束をしていたので、

1年間のアメリカでのプログラムに参加。

ホームステイや演劇やボランティアなどに参加。

異国の地でサバイバル・イングリッシュの日々。

あっというまの1年の研修を経て22歳に。

そこで湧いてきた想いは意外にも「学校に行きたい」「教育されたい」というもの。

もっと成長してまともな人間になりたいと。

何をやってもうまくいかない日々でこうした想いがわいてきたのでしょうか。

約束の期限は過ぎていたものの母やホストマザーが「勉強してらっしゃい」と。

そしてアメリカの大学に入学。

「のつもり」が、なんと高校3年生に入学。

英語力的にそう判断されても仕方なさそうな展開ではありましたが、

あれほど嫌だった高校生活をもう1度する羽目に。

やはり甘くはなく失敗の連続の日々。

が、英語の壁に苦しみつつも日本の丸暗記教育とは違った「自分で考える教育」に触れられたそう。

その過程で著者は自分は「丸暗記×理不尽な団体教育が嫌いだった」のであって、

勉強自体は好きであったことに気づく。

とはいえ、「試される」テストというものはやはりアメリカでも嫌いだったそう。

余談ですが管理人の生徒も大学入試の模試などはほぼ受けませんw

とはいえ、死ぬ気で勉強しないとアメリカの大学に入学することはできない。

皮肉なことに「6時間以上寝るな」とか「トイレに行く時間も勉強しろ」などの理不尽な生活を22歳以降にアメリカで実践する羽目に(笑)

そして、様々な親切な人たちとの出会いと好意でアメリカの大学に入学した著者。

勉強大好き、学校大好きになり、猛勉強の末にレベルが上の大学に編入。

夢中で勉強して卒業。

大学卒業後は親に「日本社会に順応できないから帰ってくるな」

そうまさかの言葉を言われても、

「もう自分は社会不適合者ではない。自分が一人前であることを証明しよう」

と日本で就職。

しかし、気づけば孤立する「変な人」に逆戻り。

やはりダメダメちゃんであったと愕然とする著者。

やはり普通の人が普通にできることができない。

そんな鬱々とした日々を過ごす中で誘われたNPOに転職。

水を得た魚のような日々を過ごす。

しかし、天職だと思われた職場がある時に閉鎖。

残務処理で疲れ果てることに。

世の中、一寸先は闇だと痛感したとのこと。

そんな中である時にドイツ人通訳に出会い、

「きみは通訳になりなさい」と言われたそう。

その後、通訳学校に通い夢中で勉強。

そして、CNNやBBCなどのニュースの同時通訳を経て、

ダライ・ラマ、ビル・ゲイツ、デビッド・ベッカム、

オードリー・タン台湾IT担当大臣などの通訳を経験。

トップ経営者などからも信頼される日本トップクラスの通訳になったそう。

(by KADOKAWA編集部)

「普通のことができない」とコンプレックスを感じ続け、

自分でも自分のことが認められず、

「親の期待に応えられない」と自分を責め続けながらも、

40代後半までもがき続けてきた著者。

(文章中に親に責められている記述は無いが)

著者は行動派なのであまり苦労のあとを感じさせないが、

相当にご苦労されたのだろうと感じますし、

かなりご自身を責めたこともあったのだろうなと。

かなり過酷な旅路でしたがそれを乗り越えたバイタリティー。

そして大ピンチで親切な人に助けられて、

そのチャンスを活かしきるガッツなどが参考になる本だと感じました。

管理人の生徒もかなりがもう就職したり、大学生になったりしていますが、

見ているとなかなか大変な旅路で「生きるってたいへんだよなー」と思ったりします。

と、同時に生きる素晴らしさも感じますし、

生きるたくさましさみたいなものも多くの子が身につけていたりして、

「みんなすごいなー」という感想を抱く時があります。

この本からは似たような感慨を味わえました。

良い口コミ

不登校は親にとって深刻なこと。子供のことを思うから。

では、子供の気持ち、言い分はどうなんだろう。

ああそうだったのか。へー、いいなあ。次はどうなるか、ワクワク。様々な事柄が展開していく。読みながら「窓際のトットちゃん」を想う。

トモエ学園が近くにあればよかったね、と思う。

著者の家族をはじめ、著者が出会ったあたたかい人達が読んでいる私の者の心に何かいいものを漂わせる。

悪い口コミ

僕は小学校に不登校、高校を中退した者ですが、この著者の方は色々と興味深い経験をされていると思います、、

人生に迷い、それでもあるきっかけでアメリカで勉強を始め、名門校と呼ばれる大学を卒業されていている、、、

その後も紆余曲折はあったものの、立派な通訳になられた御方です。

ただ、やはりタイトルが気に入りません、、

正直でない、いや、「不登校」を舐めている、それを本当に経験した人間の苦しみを舐めている、、それだけの事です、、

だから星は2つです。

本書『不登校はピンチの顔をしたチャンス』は、不登校や発達特性を「問題」ではなく「才能の芽」として捉える視点を提示。

恐縮ですが管理人の著書になります。

(レビュー数が50以上をご紹介するというルール)

さて不登校の小中学生は全国で約34万人にのぼりますが、著者は「日本の未来は明るい」と強調。

なぜなら、彼らは独自の感受性や創造性を備えており、将来大きな成功を収める可能性があるからです。

実際に多くの著名人が不登校や引きこもりを経験しています。

彼らは芸能界や音楽界、文学や経済の世界で頂点を極めています。

大前研一さんは伝説的な経営コンサルタントとして知られています。

さらにユニクロの柳井正さんも大学卒業後は一時期は無職で「引きこもり」と見なされかねない過去を持っています。

また、愛着形成の失敗を抱えながらも成功した偉人も多くいます。

著者は、不登校や引きこもりは「大病・投獄・浪人」に匹敵する人生の試練であり、その経験が才能を引き出すと説いています。

さらに、不登校の子どもたちの特徴を「USP(Unique Sensitive Personality:独自の感性を持つ人)」と名付け、彼らが社会で独自の輝きを放つ存在になり得ると提唱。

親や大人が子どもの価値を認め、支援することで、不登校は「ピンチの顔をしたチャンス」に変わる、ということが著者の主張です。

良い口コミ

全て納得、しかも非常に前向きになれる本でした。

筆者が元不登校の当事者だからこその具体的で説得力のある内容に、現在不登校児の母である私もこれから子供達と一緒に前向きに明るく生きてゆく勇気を与えられました。

これからも迷った時には信頼出来る道しるべ・マップとして、何度も戻ってきて読み返すと思います。

この本に出逢えたことに感謝しています。

悪い口コミ

目から鱗なことが書いてあるかと思ったら、どこかで聞いたことのあることばかりで、がっかり。

最後までお読みいただきありがとうございました。

紹介してほしい本などがありましたらコメント欄かお問い合わせからメッセージをいただければと。